Vaib.uz (Узбекистан. 30 августа). В Узбекистане с 1 февраля 2026 года запускается новая и весьма спорная инициатива. Теперь власти предлагают жителям еще один механизм для реализации проектов в рамках платформы «Открытый бюджет» — так называемое «совместное финансирование».

Суть нововведения проста: если жители берут на себя 50% финансирования нужного им проекта, государство обязуется автоматически оплатить вторую половину. При этом отпадает необходимость собирать голоса, участвовать в конкурсе и бороться с конкурентами в рейтинге проектов. Вроде бы звучит как облегчение, но, если задуматься — все не так однозначно.

Большинство инициатив, которые обычно выдвигаются на «Открытый бюджет», связаны с ремонтом и реконструкцией школ, медицинских учреждений, строительством детских и спортивных площадок, а также асфальтированием дорог в махаллях. Теперь получается, чтобы привести в порядок школьный спортзал или обновить туалеты, 50% расходов должны собрать сами учителя или родители? Или врачи и медсестры, получающие и так скромную зарплату, будут готовы «скидываться» на ремонт поликлиники? Здравого смысла в этом немного — вряд ли кто-то согласится на такие условия.

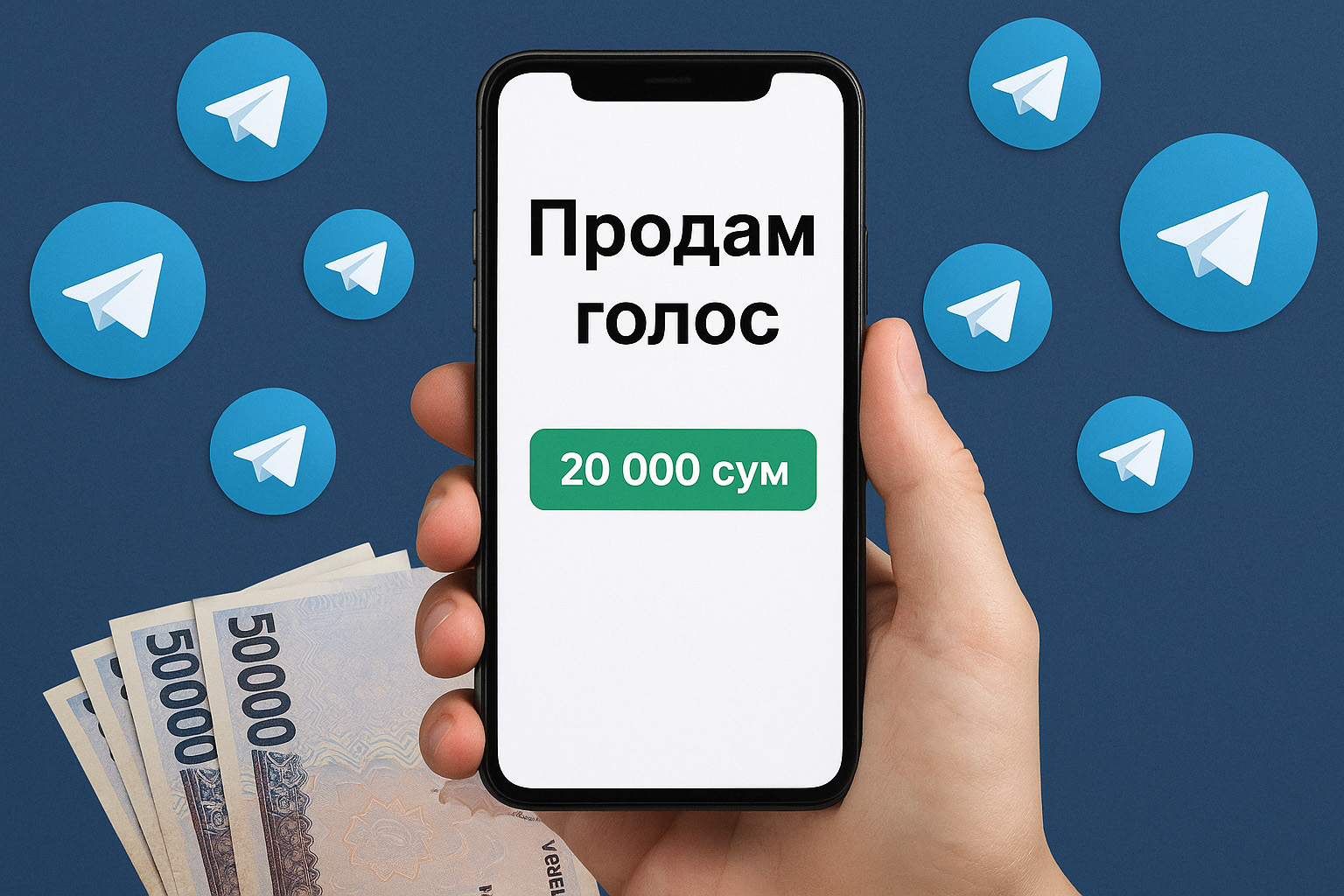

Возможно, новшество сработает в отношении дорог: жители, которые раньше тратили средства на покупку голосов (ни для кого не секрет, что такая практика существует), теперь смогут направить деньги непосредственно на софинансирование дорожных работ. В этом случае у махалли действительно появится шанс получить новый асфальт, минуя бюрократические препоны.

Здесь, конечно, нельзя не отметить и положительную сторону такой инициативы. Для активных и сплочённых сообществ этот механизм даёт реальный инструмент для быстрого решения местных проблем. Если у людей действительно есть острая потребность — например, в благоустройстве двора, освещении улицы или строительстве детской площадки — совместное финансирование позволит быстрее реализовать проект, не дожидаясь очереди или поддержки сверху.

В целом инициатива выглядит, мягко говоря, странно. Возникает немало вопросов — кто и как должен собирать эти 50%? Откуда людям брать деньги, если речь идет о государственных учреждениях? Не превращается ли забота о социальной инфраструктуре в еще одну статью расходов для простых граждан?

Будет интересно услышать аргументацию и разъяснения чиновников по поводу этого решения. Пока же складывается впечатление, что государство пытается переложить часть своих обязательств на плечи населения, при этом называя это красивыми словами о «совместном участии» и «общественной инициативе».

На работе обдирают, В ВУЗе обдирают, при покупке жилья обдирают, медицинские услуги обдирают, теперь за строительство дорог будут обдирать… Насобачились что ли?!…